Introduction

以前,我一直认为,“我”这个客体,和其他事物以至于宇宙本身,是分离的。但最近渐渐觉得,宇宙是有灵性的,它会像一面镜子一样,最终会反映出自己的态度、信念等。

举例来说,当我们认为生活十分艰难时,我们便向宇宙发送了“我认为生活很艰难,I’m losing control”,宇宙不希望你这么想,但life challenges是生活常态,当它出现时,宇宙无法阻止你去focus在那些负面的事物上,于是人们会因此更加焦虑(aka自证预言)。

而倘若我们始终对生活心怀faith和gratitude,即使是同样的life challenges出现,我们便更容易从中寻找到一些慰藉和小庆幸,并将life challenges视作成长的机会,宇宙希望我们这么做。

同样的life challenges,仅仅是信念的不同,便会带来截然不同的结果,而这些看似是外界事物所影响的结果,却会像一面镜子一样,最终照射出的,其实是自己的信念。

Other people is a mirror

在大学里我有一个朋友,他每次见到我都会对我招手对我说一声"哈喽哈喽",我平时不怎么和人主动交流和说话,但是当他向我打招呼的时候,我也会不由自主地回应。于是时间久了,当我看到他的时候,我也会主动向他打招呼。

有时候和新认识的人打台球,看着他们将台球打进洞之后,我会说一声“好球”,而当我在将台球打进洞之后,他们中的一部分人,会模仿我的语气,也会对我说一声“好球”。

无论是有意还是无意,我们每时每刻都会模仿身边的人,身边的人也会一定程度上模仿我们,这与我们作为高度社会化的动物有关,模仿行为能够促进连接、建立信任等,我们的大脑中甚至功能专门用来模仿的神经元——镜像神经元,负责观察他人动作并在自己大脑中形成“模拟”的神经元,这让我们交互的过程中“你中有我,我中有你”。

而我们怎么与他人交互,他人也大概率会怎么和自己交互。换言之,自己身边的人就像一面镜子,他们多少会照射出自己的样子,或是自己对他人的态度。如果你对自己的为人处世抱有疑惑,不妨看看身边的人是怎么对待自己的,在一定程度上,会反映出我们如何对待他人。

同时,这给我们一个启发,如果我们希望怎么被对待,那我们就需要先怎样对别人。

比如说:

• 我们希望在别人见到我们时被打招呼,那么我们就需要先成为打招呼的人;

• 如果我们希望被善待,那么我们就需要先成为那个善待别人的人;

• 如果我们希望被别人倾听,那么我们就需要先成为倾听的那个人…

Our environment is a mirror

有一个很好的评估自己当前水平的方式,找出平时和自己相处时间最多的5个好友,看一下它们当前的状态。通过它们当前的情况就可以大概推断出自己当前的情况。物以类聚,人以群分。

人们常说,“高手从不抱怨自己的环境”,虽然我不清楚高手们是否真的完全不抱怨,但可以肯定的是,他们不会在抱怨环境这件事情上花费太多的时间。

因为环境中的大多数因素是自己不可控制的,如果这个环境不适合自己,那么就应该更换一个更适合自己的环境,what you focus on you create more of,如果只抱怨环境而不做调整,那么十分有可能的结果是自己将会变为一个爱抱怨的人。

这让我想起我以前写过一篇blog post – Luck Design,我们需要实时调整自己的环境,让自己尽可能多的接触新鲜事物,也是让自己变得好运的方法之一。

当我们把视线放在那些成功的创业者身上,不难肯定的是,他们的成功中带有很多很多的运气,但是,获得这些运气的前提是:

你愿意把自己放在一个能够获得好运的地方,换言之,你需要不断地增加自己接触运气的表面积。

Our environment is a mirror,看上去我们观察环境是为了“观察他者”,但实际上也是在观察自己。

因此,当你认不清自己的时候,看看自己身边的环境吧!它们正在用无声的方式,照射出自己的样子。

Children is a mirror

我时常能听到父母们抱怨自己的孩子不争气,太懒惰,没有热情等,并四处询问他人应该怎样培养孩子,应该将孩子送去怎样的补习班等等…

但,孩子们的学习能力实际上十分强盛,他们自然会在成长的初期学习身边的人,尤其是父母。优秀的孩子不是“教”出来的,而是“熏陶”出来的。

倘若父母自己本身对生活有热情,那么孩子自然会被这股热情所感染。

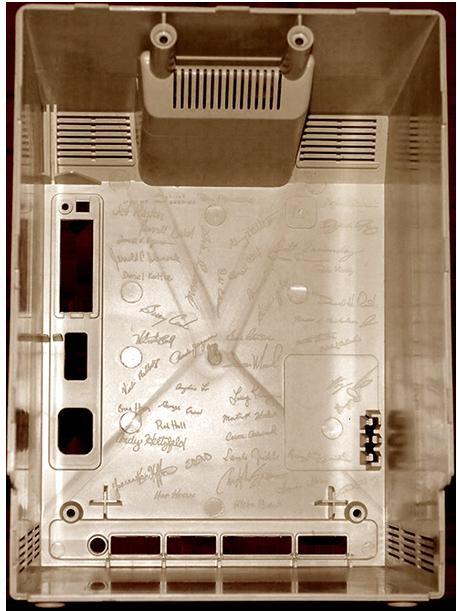

Steve Jobs曾在与团队人员完成了他们的艺术品——macintosh后,Jobs让整个开发团队在mac的电脑即可内部签上自己的名字,“真正的艺术家会在作品上签名”,他如是说。

而回顾Steve Jobs的童年时期,这股对产品的极度focus和工匠精神,正是来自于他的父亲。这不需要教学,人天生就是浪漫的艺术家,simmply requires one shows the scaffold.

还有一个例子让我印象深刻,来自于一个优秀的创业者Simon的一期blog post——给孩子的一封信,原文列举了十几条来自Simon对孩子开创的各种“第一次”的记录。

从文字中可以看到孩子的生命力和热情,但同样能看到的,是孕育这股生命力的土壤——支持他的家庭。他的父亲(即Simon)也是一个优秀的人,因而这股优秀会不断地传染,这种传染从来不是“教”出来的,它具有自发性,而Simon所做的,就是做好自己,让这股自发性流动起来。

所以,如果有人问我怎样培养出优秀的孩子,我会回答:

Just be a good person, because children learn how to interact with the world from you.

How you react to others implies how you treat yourself

在以前,当我看到别人犯错的时候,我心里总会有一种想要judge和修正别人的冲动。即使有时候这种冲动在表面上没有体现出来,但内心的那种冲动的感知是很强烈的。

以及当看到别人在某个方面不如自己好的时候,自己就会有一种居高临下的优越感,与之相伴的,还有一种安全感。

但当时我没有注意到的是,我对他人的态度,很大程度上也会反映我对自己的态度。

比如当我自己犯错的时候,我自己的第一反应不是想着去冷静下来、分析问题;我的第一反应也是去judge自己,有时会持续很长的时间,因为那也是我以前被对待的方式。

我们对待他人是否友善,充满仁慈,会在一定程度上反映我们对自己是否友善,是否仁慈。

这里值得注意的一点是,self compassion和self acceptance与rationalization(自欺欺人)不同,前两者无论是对我们短期状态的调整,还是长期的well-being,都有很大的影响,倘若你看见你爱的人遇到了和你相同的困境,compassion和acceptance是我们常选择去做的事,尽管我们经常忘记对自己也如此。

Universe is a mirror

宇宙在你眼中,而宇宙在你眼中的投影,绝非仅是宇宙本身,更是你自身。

正如Introduction所提到的,Universe is listening to our beliefs,我们的世界并不是由客观的物体和事件构成,而是our perception of them. 18度的井水,在夏天时你会感到它清凉无比,而冬天时你会感到它十分温暖,但18度的井水自身,是不变的。

因此,当感到生活不尽人意的时候,别忘了,universe is a mirror,此时可以先看看自己对世界的认识和理解是什么样的,以及当发生某件事时,自己对这件事的诠释是什么。它们才是直接影响到自己“感知”世界的因素。

举例来说,有一次,我做了一个比较重大的决策,而我的父亲因为我的决策感受到了失控感,并因此对我进行了很多的人身攻击。

在最开始,我对这件事的发生感到极其难过,因为我认为当我最需要帮助、支持和倾听的时候,他反而成了伤害我的人。

但后来,我调整了我的心态,我将这件事视作宇宙给我的一个关卡,通过这个关卡,宇宙想要告诉我,言语有时候并不能反映一个人真实的内心所想,我需要尝试去读懂那些言语底下更深层的含义——即他对我未来的担心。

这个过程并不舒服,但通过改变perception,这件事从一个bad memory转变为了opportunity to learn,而这件发生在过去的事情,自始至终都没有变。Universe is a mirror,是我自己的意识赋予了这件事不同的意义。

另一个例子是,在网上搜索东西时,面对着成千上万的搜索结果,但找来找去都找不到自己想要的东西,于是有时我会在心里默默跟自己说,“你想要的东西互联网上没有!”——Which is a really dangerous signal.

因为universe is a mirror,倘若我自己给自己植入了“我想要的东西世界上没有”这样的信念,那么我自己的潜意识将会不断地阻止自己去做各种尝试,毕竟没有人会去做自己不相信会发生的事情,于是无限的可能性被自己的念头所扼杀了。

“我相信我想要的世界上绝对有”,instead,我们需要有这样的意识意识和觉悟,相信宇宙所包容的无穷可能性,只有当我们从心底里相信这件事情是能够发生的,可能性才会涌出。譬如,或许我可以尝试去优化自己的搜索方式,这在我往期的post 你真的会Google吗?有提到些许,或是尝试其他更深入、高阶的方式来更精准的描述自己想要的东西。

Universe is a mirror,它每时每刻都在回响着你自己内心的信念。同时,宇宙是有灵性的,只有当你自己知道你想要什么时,宇宙才知道该怎么帮你,因而,have the courage to follow your heart and intuition,我们才能接住来自宇宙的启示。

写作用时:3h40min.

About this Post

This post is written by Nosky, licensed under CC BY-NC 4.0.