这是最近对我影响最大的一本书。

在读这本书的途中,我开始了很多个我的“第一次”:

· 发布我自己的macOS app[1]

· 自己从小就很想做,但推迟了很久的东西 - 自己的游戏视频[2]

· 入门docker并用它在mac上来管理自己的minecraft服务器和frp服务[3]

…

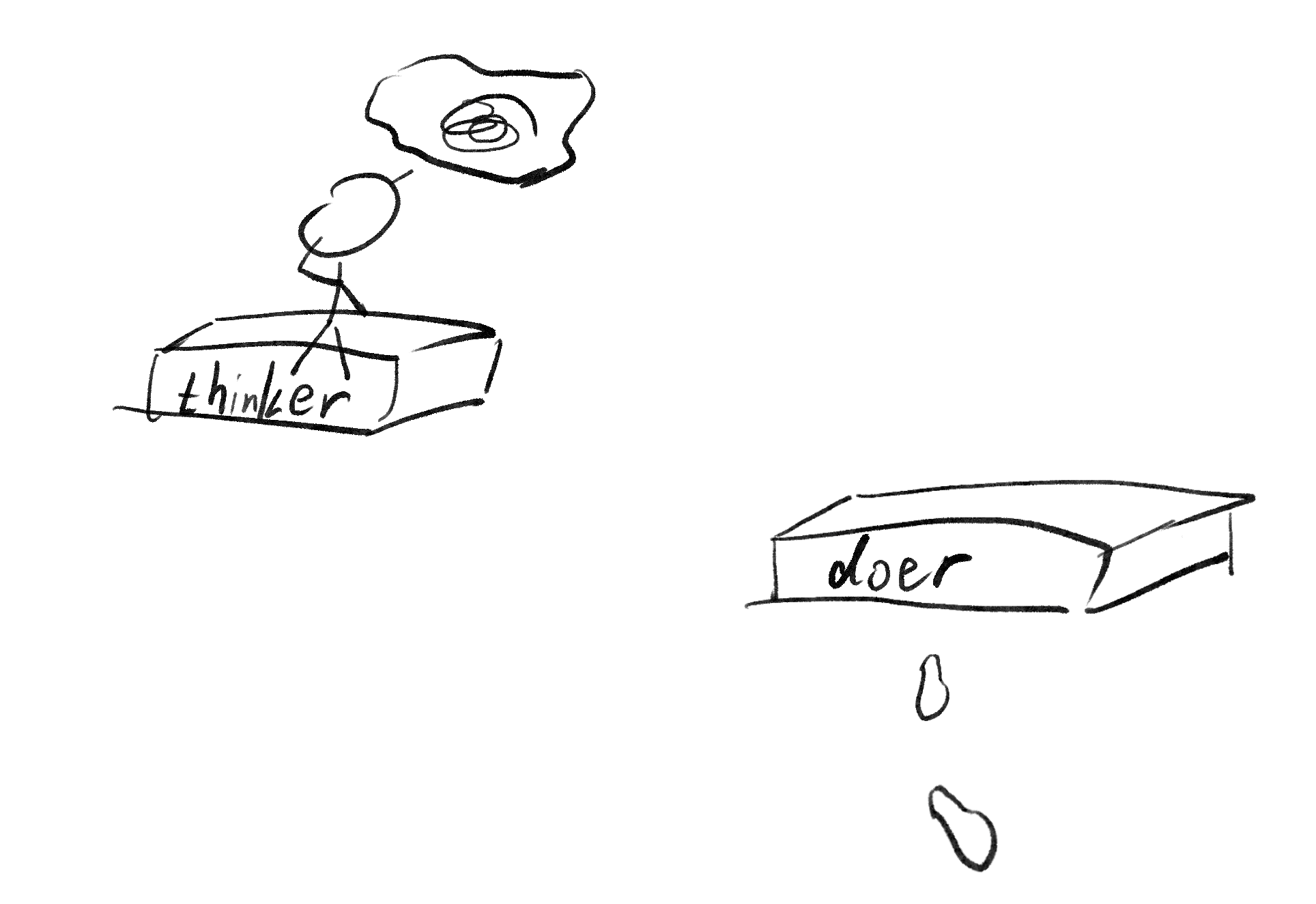

但最重要的是,是这本书改变了我近一年来的theory和action的平衡,让我在perfectionism与imperfectionism,thinker与doer的天平中,逐渐地从左侧,倾倒向了右侧,从而让我的人生轨迹发生改变。

The Idea

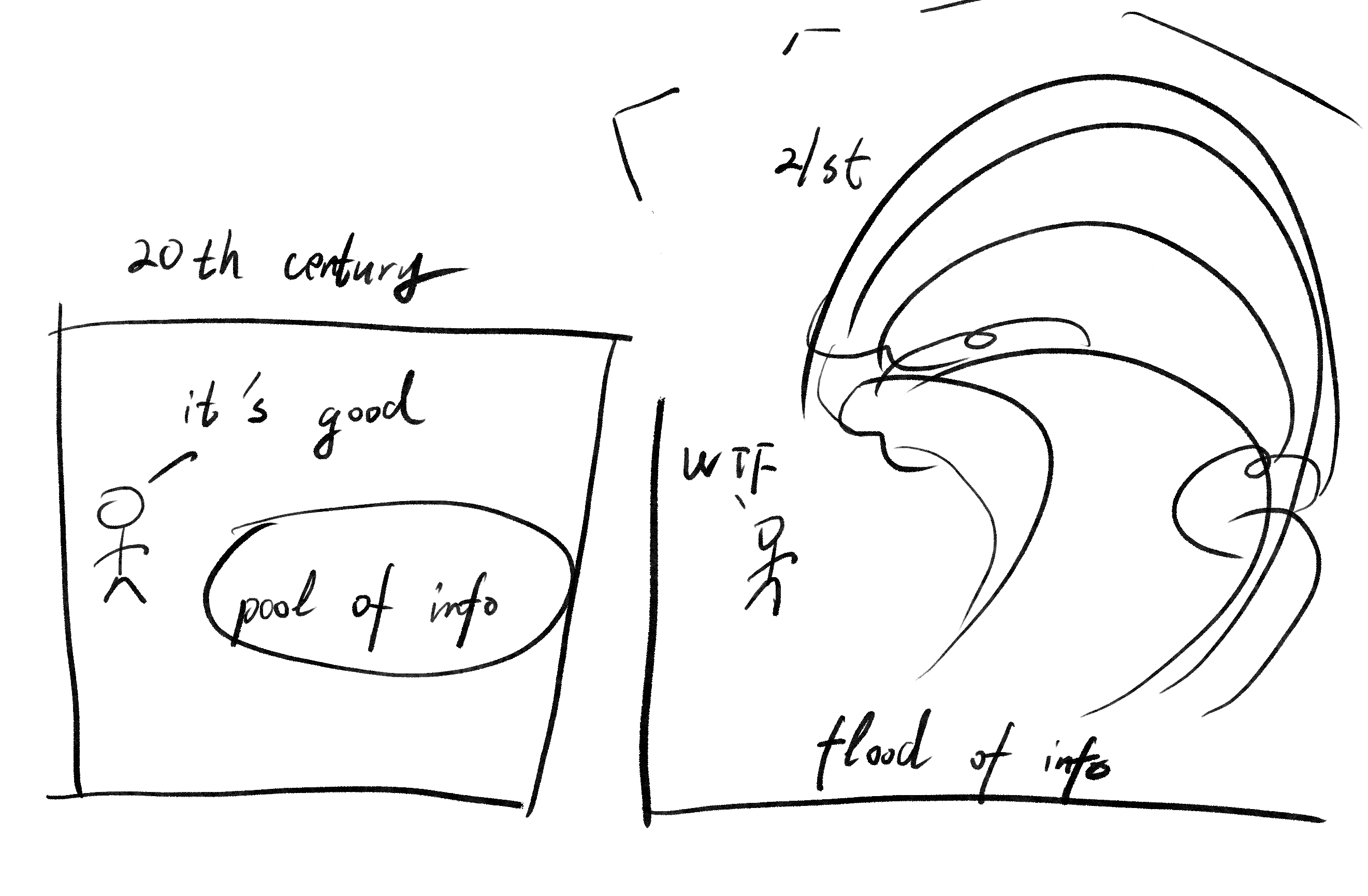

在继续深入前,不知道你有没有这样的感受:

想看的书太多,奈何还有几篇放在reading list的文章没有看,与此同时,youtube、b站的"watch later"文件夹中的视频也开始逐渐生灰,你希望找个时间将它们清理一番,并在清理过后重振旗鼓,却发现twitter和公众号上又突然爆出某个breaking news, GPT codex xxx,claude code yyy…

and then?

You feel completely overwhelmed and discouraged.

Information不再是过往所被珍视的稀缺资源,而是让人感到overwhelming的巨浪,好比一个人希望学点python(好吧那人是我),立刻被书籍、视频、博客、网站、课程,还有ai (obviously——) 压倒在地, what’s fucking going on? Where should I start?

过去一年,我花了我绝大多数的时间,在阅读,阅读,还是阅读上,尽管有些好书刷新了我的认知,但更多时候,我感受到的是一种茫然还有不知所措,世界上的信息是如此的多,我应该怎样挑选它们,以及怎样才能让我阅读更多,吸收更多。

It turns out, I was in the wrong direction in the first place.

在投资中,影响人们是否能够做出明智决策的因素有很多,但金钱,并非仅仅只是数字上的精妙运算,很多时候它和我们的心理深度绑定。而在心理因素中,有一个感觉对人们影响尤其深——never enough,或者说,greedy(贪婪)。

这是一种目标就在眼前却好似永远都够不到一样的感觉,当你向前迈出一步时,你的目标向前迈进了两步。而人们为了有时为了得到它,可以做出十分不明智的举动。

Gupta,在2008年,便拥有总计超过$100 million的财富,5% annual return,能够产生$600/hour, 24 hours a day! Yet,为了更大的财富,他利用自己作为高盛董事会成员获得的内幕消息(巴菲特将投资50亿美元救助高盛),在消息公开前泄露给对冲基金经理 Rajaratnam,后者立即大量买入高盛股票并获利。这种内幕交易(insider trading) 属于违法行为,最终两人都被判刑入狱,事业和名誉尽毁。[4]

What if he has a sense of enough? 那么他大概率不会冒着失去他已经所有事物的风险,只是为了能够牟取一些利润。

如果我们把这种never enough的概念放在知识的获取上呢?

知识,as powerful as it is, could as be addicting in some essense,你学的越多,就越发现还有更多可以学的地方,就越是会产生“学的越多越好”的想法。

但是,in the first place,我们究竟是为了什么而去看那些文章、视频和书籍呢?尽管每个人的回答会截然不同,但至少,我们肯定希望这些知识能够empower我们自己的生活。毕竟——没有人想要一辈子活在他人的世界中,as I think so.

As Plotinus said,

“Knowledge, if it does not determine action, is dead to us.”

The beauty in the “lean”

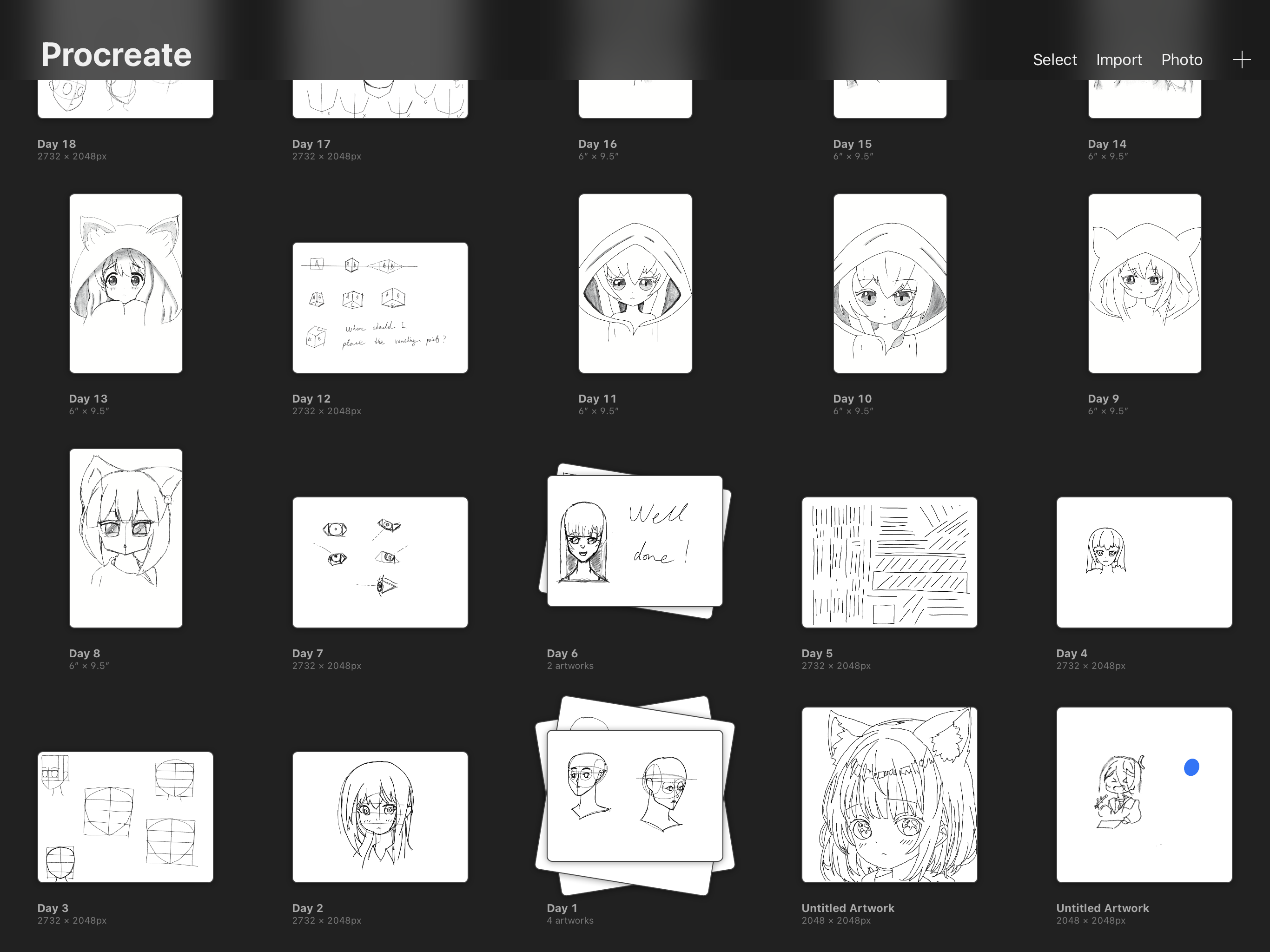

在今年(2025) 3月的某个晚上,我坐在我的书桌前,拿着我的iPad和笔——作为一个画画的初学者,我正在尝试去勾勒出我想画的动漫人物的脸的轮廓。

我对这个领域太陌生了,所以。我参考了网上他们的一些模板,like…先画几个圆圈,然后再补充一些细节,于是一个好看的脸的轮廓就画出来了,至少我是这么想的…

我提起笔,在屏幕上改了又擦,擦了又改,重复了几十次,literally,我甚至都很难画好那个辅助用的圆圈。 不过,你可能没有预料到的是,事实上,经过多次擦改后,屏幕上甚至都还没有留下我的第一笔,更别提脸的轮廓了。

作为旁观者,你肯定能注意到我太纠结于抓住一些细节不放,正是因为对这些细节的纠结,导致我很难去捕捉它的大的picture。 I’m too close to observe my artwork in a whole.

在纠结了几十分钟后,终于,我提出了一个点子,那就是"Just draw the imperfect circle",and that changed everything.[5]

比起尝试去画出一个令人满意的圆,我会刻意去画出很多令人并不满意的圆,and I mean,a lot of them. 在画完那些圆之后,我会在这些不完美的圆中尝试勾勒出一个还算看得过去的圆。 Surprisingly,当我能够从对细节的纠结中抽离出来之后,你能够对你的作品有一个更详细的观察,于是做出更准确的判断,毕竟, judging is much easier than doing.

在后续的画画过程中,我一直坚持着这样的策略:当我想要画出某个部分时,我会先尝试将不完美的部分画下来。随后,再不断地去调整、revise和iterate,重复很多次。最后惊讶地发现,最后的成品还是让我很满意的。

与尝试去记忆整个课程或方法不同。这个策略更专注于 “lean”,You just need to know what you need to know for your next step, and then execute it.

我发现这样的做法和我们传统的学习方式截然不同。 It’s such a relief for me, because if you wanna learn everything, just like we did in school, to feel you’ve prepared for everything so that you can do something, that is totally exhausting. Lean learning,focus在轻装上阵,acquire “just in time information”.

Ditch the idea!

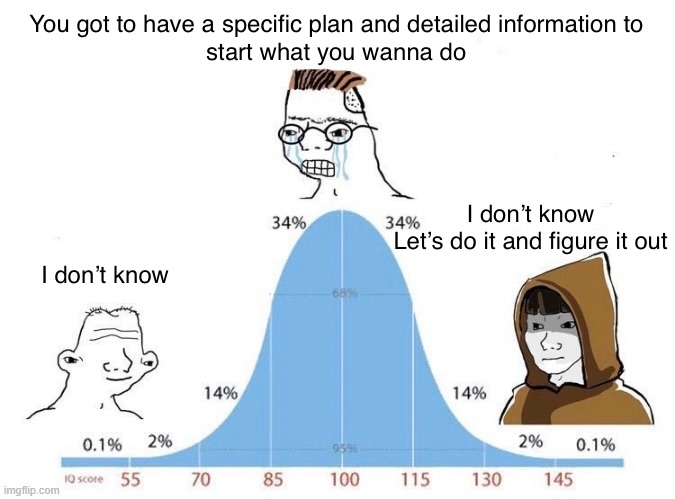

在过去,或许是受家庭的影响,或是学校的影响,当我听到身边人说“我不知道/ I don’t know”的时候,我会笑着说,“没事,不知道很正常,没人能知道一切事物”,但…有时候,我会在潜意识里给那个人打上"imcompetence"的标签,更进一步,甚至我会将这种"unknownness"与他的学习能力/潜力相挂钩。

与此同时,当他人说出”我不知道“时,我曾可能会感受到一种relief,我的潜意识仿佛在说,“太好了,我的潜在的competitor少了一个,我的生命可以更轻松一些了,大概…”

学校的教育告诉我们,为了成为那个rank1,为了出人头地,你需要知道的越多越好,了解的越深越好,“do your best”“做最好的自己”成为我们的口号.

“…什么?你说你不知道这些基础知识?你…”“你不知道你自己将来想做什么?”…但,这样一个鼓励“知道的越多越好”的广阔的文化,有时却又是那个容纳不下“不知道”三个字词的处刑场,说“不知道”的学生可能会被视为“无知”和“没有潜力”,被老师家长质疑,从而让学生陷入自我怀疑,更糟糕的是,可能会有人因此,将不再愿意诉说自己的“不知道”…

每一个“不知道”的背后,都潜藏着一个好奇的“为什么”,但倘若这个“为什么”因为“不知道”的出现而被打压,被惩罚,那么一个人的“不知道”可能会越来越少,这并不是他们更加稳重、果断的象征,而是逐渐不关心,不好奇的信号…

可以想象,如果你想要做一个庞大的项目,你大概率不会找一个“一问三不知”的同伴,倘若你想要找一个导师,你也不希望他是一个不够果断、时常怀疑自己的人。倘若我们要给这些“不知道先生/女士”评出competence level,我想,大多数人给出的等级不会很高,他们大概率是被放在金字塔塔底的人。

那么金字塔顶部的人呢?一个合理的推断,他们看起来像是这样的人:在确信的领域做出果断的决策并坚决执行它,在自己不熟悉的领域谨慎行动,虚心求教,用自己的“为什么”引导自己至一个个新发现。正如我们所熟悉的巨头企业家,乔布斯,马斯克等人,他们都是十分决绝果断的人,他们在关键的时候出现,找到关键问题,提出前进的方向和解决的方案,并坚定不移地执行它。

但…他们不是。

在金字塔顶部的人,仍然是那些给出最多的“不知道”的人。

Mike Lazaridis,是黑莓(BlackBerry,原名Research In Motion, RIM)的创始人之一。

在 2000 年代初期,黑莓几乎是移动通信的代名词——他们的 QWERTY 键盘设计、安全的企业邮件服务、推送系统,让黑莓成了白宫、华尔街和硅谷高管人手必备的设备。那时,它一度占据了全球 50% 以上的智能手机市场份额,市值接近 800 亿美元。

然而,正是在成功的光环下,Lazaridis 和团队过于自信于自己的判断。他坚信全键盘+邮件才是未来,认为触屏只是“玩具”,甚至在 2007 年 iPhone 发布之后,仍旧坚持认为“人们不会放弃物理键盘”。在随后的几年里,尽管市场趋势已经明显转向触屏、应用生态和多媒体体验,黑莓依然固守自己的旧模式,缓慢、犹豫地调整。

结果就是我们熟知的:黑莓从市场霸主迅速滑落,和诺基亚一同成为“未能 think again”的典型案例。他们,因为其卓越的才能而升起,却因没能问出一个正确的“不知道”而陨落。[6]

Steve Jobs, as we all know,以他的decisive而著称,但戏剧性的是,他曾坚决反对让 Apple 成为一个手机公司。根据公开记载,他不喜欢运营商对手机业务的控制,希望苹果能在通信层面拥有更多自主权。

在内部,有员工、工程师私下开始做手机原型、设计界面、研究操作系统的功能。他们去多次拜访 Jobs,劝说这是未来的方向。经过几个月的反复试探、演示和“先做给他看”的努力,Jobs 最终放下了最初的抵触,承认他自己“可能不知道最好的方向”,于是批准了 iPhone 项目。 [7]

后面的事情,我们都知道了。

你“知道”的越多,你问的就越少,你错过的就越多。而当你意识到自己可能是错的时候,可能有一个人,与此同时在说,“我不知道——let’s figure it out”。

即便是我们所知道的事物,随着我们经验和见识的增长,有些过时的idea和belief可能仍然残存在我们的大脑之中,倘若我们不主动去update our views,我们很可能会被旧有的idea牵着走。

那些顶尖的企业家,大概率不会守在一个笔记本或是一个笔记软件之中,将它们过去产生的一些idea作为资产严密地守护起来。

世界无时无刻不在变化,idea最好的去处,不是笔记软件,不是第二大脑,而是人与人,人与世界的流动之中。

在 Adam Grant与 Daniel Kahneman的一期podcast[8]中,Daniel Kahneman明确的表达了他的观点,“I have never thought that ideas are rare, and you know, if that idea isn’t good, then there is another that’s going to be better.”

尽管Daniel提到,“… people to give up on an idea may, in many cases, lead to a sort of panic. "If I don’t have that idea, then what do I have?” 我们需要意识到的是,过多的ideas就像一个登山包,尽管它让我们感到更加安全,但它同样也增加了我们的负重,如果你希望在这个快速变化的世界中变得更强,那么“轻装上装”能够为你带来很大的灵活性。

就拿我举例,就在写下这篇博客的前几天,终于,我要review我的那300多条的apple notes了,最早可以追溯到2024年12月。里面包含了很多我保存的"quote"和文章,以及我捕捉到的一些闪过我脑海的念头,它们被我放在了insight的文件夹里。

Surprisingly,当我时过数月,再次回看那些笔记时,我发现只有不到10%的笔记是到现在还有价值的,而其他的90%,要么是现在看来觉得有点过于“可爱”的想法,要么是已经过时的信息,再要么是一些缺乏evidence的一些所谓的“study”。但讽刺的是,偏偏这90%的笔记,却承载了我很多次没有review他们时候的焦虑,以及担心笔记过多,等不到我真正去review的那一天的担忧。

因此,focus在“lean”,让自己轻装上阵,不仅仅能够让你能够更加灵活地应对更新的信息,同时也是focus在去除旧有的,不再适用的idea和belief,update your views which might be hindering your further improvement.

Ditch the idea! And let the new one comes in!

究竟谁是工具?

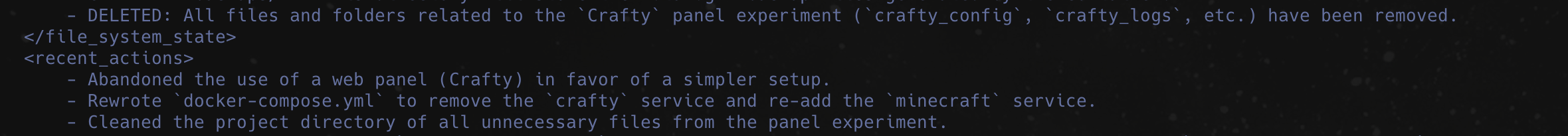

在某一天晚上,当我尝试给我的 macOS 服务器配置一个服务器面板时,I totally exhausted.

由于我是用一台mac mini进行开服,macOS 的支持并没有像 Windows 和 Linux 那么广泛,并且,由于涉入了 Docker这个对我来说比较陌生的概念,于是我遇到了各种大大小小的问题。

在大概花了三四个小时折腾面板时,我突然意识到一个根本性的问题:我真的需要一个面板吗 (in the first place)?

这时候开始反思我为什么在最初需要一个服务器面板,我想到的理由如下:

-

它看起来更加的 “professional”, it looks cool, isn’t it?

-

它能够让我更好地管理和编辑文件;

-

我可以通过这个面板更轻易地去配置自动备份以及定时开关机等事件。

当我 think again 后,我突然意识到:

-

这一点其实并不重要,完全可以忽略。

-

这完全可以在terminal中通过 SSH 进行简单快速的整理。加上实际上我并没有很多文件需要编辑(至少现在不需要)。

-

自动备份以及定时开关机的事件,我完全可以自己将它们实现,而不需要依赖一整个面板来实现。

于是,我立刻放弃了原有的思路,并在Gemini CLI的帮助下,用了很少的时间就将我希望的功能给实现了。

重新审视我之前的行动,我发现我将事情的重心本末倒置了——工具应该是来帮助我们简化解决问题的过程的——或者本应如此。

在我的案例中,我反而因为工具的出现而将我的问题复杂化了,带来了很多不必要的麻烦。

于是,这让我开始思考:一个工具,它并非功能越多越好。如果我们没有那些需求的话,多出来的功能,可能对我们来说反而是 distractions。我还能想起当我第一次使用Canva时,那琳琅满目的功能和华丽胡哨的UI,反而让我不知道从何下手了。

另一方面,我开始审视自己使用的其他工具,思考——它究竟是让自己的任务更加简单了,还是让它更加复杂了? 即便一些工具看上去可能让我们更加professional,但它们实际上可能会成为productivity的阻碍。

如果一个人想做视频,那么他需要考虑的第一件事情,绝对不应该是“我要怎么系统性的学习final cut pro”,而是get your idea clear,and make it, fast.

当我们使用ai的时,其实并不需要去特别纠结该用怎样的AI prompt。比起prompt,更重要的是我们应该讲清楚自己的需求。我们的需求越清楚,我们能得到的回复也就越好。保持lean,减轻我们的大脑负荷,只在必要时增添必要的信息。

这也难怪,Github 将它们的ai agent命名为 Copilot.

Though copilot can be powerful and competitive, it couldn’t reach its full potential without the pilot to decide the destination and chart the course.

结语

在这个信息量指数上升的时代,我们每个人都想变得更加productive,学的更多,做的更多,毕竟有什么比脑子里装了一整个图书馆更让人具有安全感的事呢?

不过,这反而可能让我们跳进productivity的陷阱,producticity = output / input,倘若我们的input太多,多到以至于真正让output,那个由action来贡献的指标追不上 input的增长时,我们的productivity,究竟是在上升还是…下降呢?

Are you O.K.? – A image from The New Yorker

更重要的是,尽管taking actions很多时候让我们感到紧张,不知所措,但正是它,让我们感到生活的fulfillment。想象自己几年后,对着自己的老友谈起旧事,偶然间聊起自己以前犯过的一个愚蠢,带着些许可爱,而又在情理之中的错误,是一件多么有趣的事情lol

当信息的洪流让自己开始感到overwhelming时,不妨看看有什么小事自己可以先上手做吧~?

写作时间:

我尝试记录写作时间,但是发现这有时很难记录,因为构思、修改、插图和补充链接等都需要花费一些时间,特别是构思部分,它本身比“写作”这个动作要重要的多,我开始认为我在用错误的衡量标准来评估自己的作品。尽管“写作”时间按照记录大概在 3hrs 左右,但是实际上远远大于这个时间。

同时我也注意到,这个记录方式有时会阻塞我仔细思考自己写的东西,因为我太纠结于用更短的时间写出post了。或许更明智的做法是,focus在storytelling,让故事引导自己写作,引导作者阅读,it is what actually important,这一点我在最近阅读Adam Grant的书籍时有强烈的感受,btw十分推荐他的作品!

无论怎么说,十分感谢你看完了本篇!同时我也很好奇,你认为,我还能在哪一点上做得更好?

我会很感激如果你能够留下你的想法,欢迎在以下或是你能想得到联系方式中联系我:

微信:noskyzenx

qq: 1004084881

那么我们就之后再见!

发布的macOS app - Chill - Minimalist Sitting Timer for macOS ↩︎

Minecraft qq群:492554701 ↩︎

画画经验分享文章 - Medium - Why You Shouldn’t Try to Draw the Perfect Circle ↩︎

Behind-the-scenes details reveal Steve Jobs first iPhone announcement ↩︎

Don’t Trust Your Intuition - Adam Grant & Daniel Kanehman - Podcast ↩︎

About this Post

This post is written by Nosky, licensed under CC BY-NC 4.0.